|

abstract

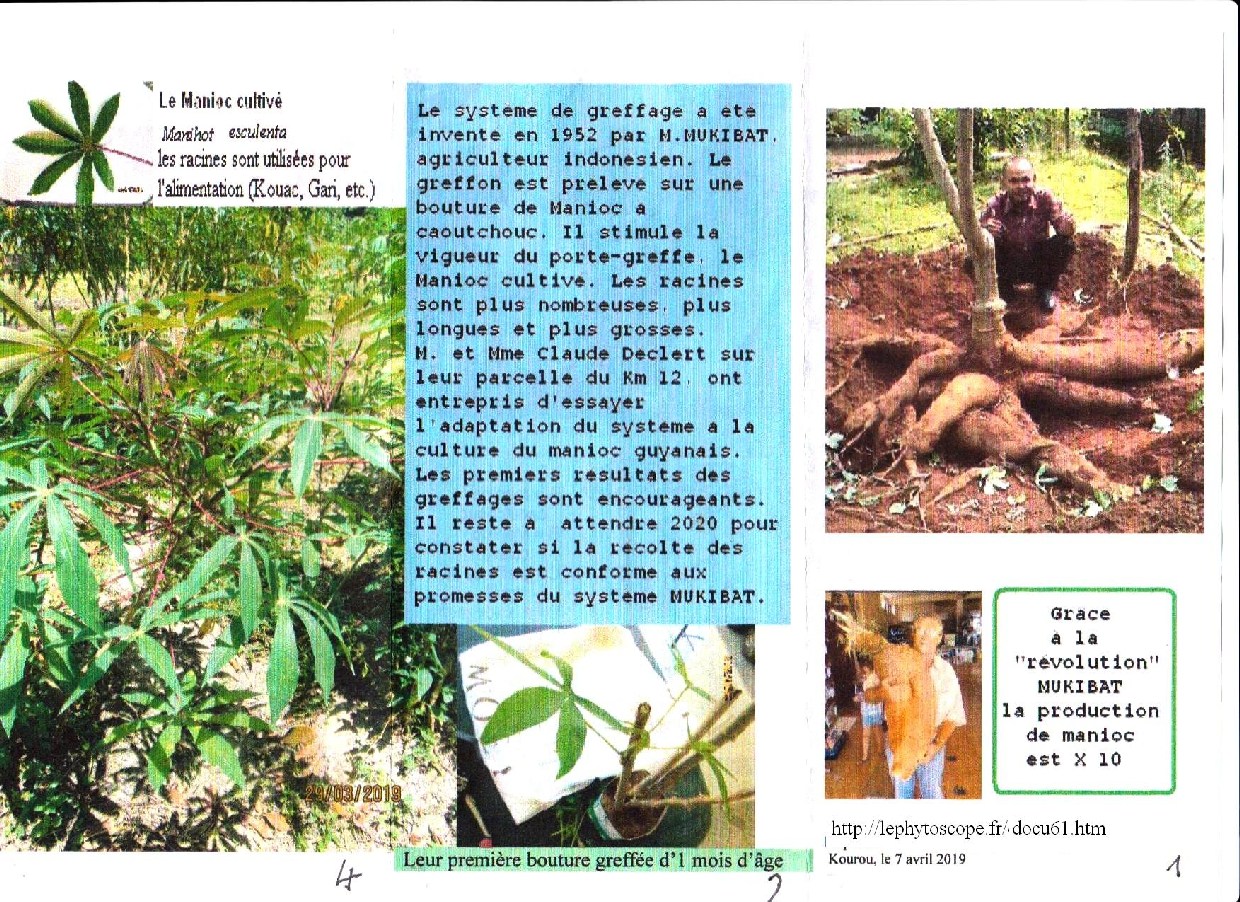

La greffe en début de cycle d'un manioc sauvage à fort développement végétatif et résistant aux maladies foliaires, tel que Manihot glaziovii,

sur un

manioc cultivé, Manihot esculenta porte-greffe, permet de tripler le rendement individuel. C'est le

système "mukibat", facile à réaliser sur de petites superficies, découvert en Indonésie en 1952 par un jardinier nomé Mukibat. et décrit

par G. H. De Bruijn & T. S. Dharmaputra (1974).

Le Manioc, Manihot esculenta, appartient à la famille des Euphorbiacées comme l'Hévéa, le Poinsettia, le Ricin ou la Mecuriale.

Il s'agit d'un arbuste que les paysans reproduisent par bouturage et qui produit des racines tuberculisées utilisées dans l'alimentation,

sous des noms variés : Manioc, Manioca, Cassava, Tapioca, Attiéké, Gari ou Ubi Kayu. D'origine sud-américaine, cette plante se cultive dans le

monde tropical tout entier. Mukibat, qui appréciait ses tubercules, souhaitait en augmenter la production.

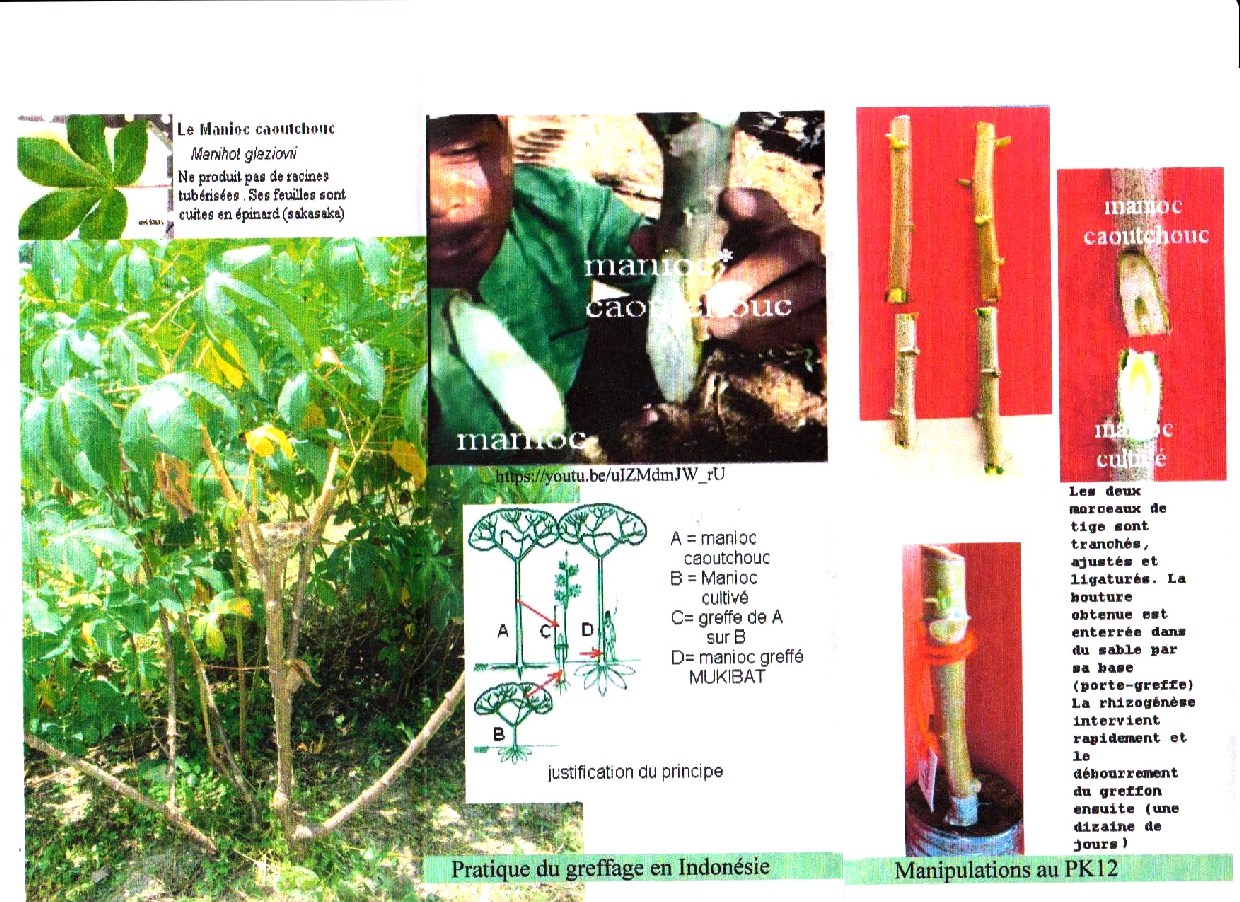

Manihot Glaziovii est un arbre brésilien cultivé dans beaucoup de villages tropicaux où, bien que dépourvu de tubercules,

on l'apprécie

pour sa croissance vigoureuse et ses larges feuilles sombres, comestibles, souvent utilisées comme épinards.

I Historique

Mukibat

a eu l'idée de fabriquer un fagot de tiges du Manioc à tubercules qu'il a coiffé d'un segment de tronc, préalablement fendu, d'un "manioc en arbre"

; quelques liens maintenaient la cohérence de cet objet composite réunissant deux espèces différentes et visant à la fois à les greffer

et les bouturer. Mukibat avait orienté le "manioc

tubercule" vers le bas et placé l'objet dans le sol comme on le fait pour n'importe quelle bouture. Quelques mois plus tard,

il a obtenu

vers le haut un arbre de 6 à 7 mètres et vers le bas des tubercules géants, dix fois plus gros que les tubercules

normaux !

Devant un résultat aussi surprenant, l' inventeur a dû se demander si ces tubercules géants étaient comestibles ;

les consommateurs ont pu en effet le garantir.

En revanche, plus de vingt ans après, la question de l'usage alimentaire du Manioc géant se posait encore chez les scientifiques étrangers

et ce n'est qu'en 1974 que des agronomes hollandais démontrèrent l'identité sur le plan alimentaire entre le Manioc Mukibat et le Manioc banal.

Un chercheur de l'IRD, Hubert De Foresta a très précisement décrit en 1994 la technique pratiquée en Indonésie

Puis l'IRD de Côte d'Ivoire à Adiopodoumé

avec Jacques Dizes,

a repris l'expérience et confirmé l'augmentation de production.

Une autre expérimentation a été conduite au Congo par

José Brochier en 1992 au Centre Agricongo de Brazzaville

Il n'y a maintenant plus de doute ; sans aucun

apport d'engrais, sans dépense supplémentaire, la méthode Mukibat multiplie par deux ou trois le rendement du Manioc, par simple association

d'un arbuste et d'un arbre.

Mais l'intérêt

ne se limite pas à l'aspect pratique : l'expérience de Mukibat montre qu'une synergie peut s'établir entre deux espèces distinctes, apparentées

certes, mais différentes l'une de l'autre. Elle montre aussi que la greffe, contrairement aux habitudes européennes, peut s'utiliser avec succès

dans les deux sens.

En Europe, la greffe a pour but d'améliorer le greffon ; le succès de la greffe des vignes françaises sur les vignes américaines en est un bon tépoignage.

Outre la vigueur transmise aux greffons,

on a surtout remarqué la résistance des porte-greffe aux attaques du Phylloxera.

Désormais, le principal intérêt du greffage n'est plus seulement l'accroissement de la production, mais ausi la résistance aux ravageurss et aux parasites.

II. Mise au point de l'opération greffage

Ayant eu autrefois l'occasion de travailler avec Jacques Dizes, lors de mon affectation à Adiopodoumé, Station de l'IRD en Côte d'Ivoire,

et l'ayant guidé pour résoudre des problèmes

de pollution fongiques de ses boutures de manioc greffées, et disposant des deux manioc nécessaires pour le greffage, à savoir

le Manihot esculenta (utilissima)

et le M.glaziovii, réunis présentement sur notre domaine de de Papinabo (Guyane), il s'est avéré naturel que je tente une fois encore

la technique de greffage, aidé de mon épouse

Mme DECLERT. Nous avons observé que les porte-greffe se sont garnis de racines et les greffons ont développé des tiges, en 1 à 2 semaines.

Nous disposions, en mai 2019, de 17 seedlings prêts à planter. Depuis, nous avons renouvelé avec autant de succès la de greffe en 2011 et 2013

retour en haut de la page

Une plaquette de publicité sur une feuille A4 pliable en 3, soit 6 volets,

expose la situation de nos recherches en avril 2019.

III. La culture du manioc greffé

Dans le monde tropical, quelques essais d'introduction de la technique MUKIBAT ont été tentés.

A ma connaissance, la Côte d'Ivoire, le Congo Brazzavile, et Madagascar auraient tenté cette découverte.

Ceux de Côte d'ivoire, menés par J.DIZES de l'ORSTOM, ont été très encourageants, mais interrompus

à la suite de l'arrêt de la coopération de l'IRD.

Un rapport assez détaillé révèle outre ses avis sur les différentes techniques appliquées,

des chiffres sur le comportement des plants gréffés. La production d'un plan greffé pour

une récolte après 11 mois et demi de culture, atteindrait 32 kg de racines tubérisées.

Pour un taux de plantation de 10.000 pieds /ha , l'évaluation de la production à l'ha se situerait aux environs de

300 à 320 tonnes. A titre de comparaison, le Mémento de l'Agronome (page 670) annonce pour l'Afrique des rendements de 60 tonnes

pour des cultures en terre fertile. Avec prudence, la qualité des sols cultivés de Guyane, étant loin du niveau de bonne fertilité,

on pourrait cependant attendre des résultats significatifs.

Ci-après quelques photos issues des sources d'images du système en Indonesie.

IV. Perspectives du projet Mukibat en Guyane

Il reste à poursuivre les travaux au champ, menés jusqu'à la récolte, pour conclure favorablement à l'utilité de propager la méthode Mukibat

en Guyane, et susciter des espoirs d'autosuffisance en matière de

consommation de manioc.

D'autre part, l'économie des surfaces emblavées en manioc, grâce aux meilleurs rendements, permetraient de réduire la déforestation.

Les chercheurs de l'Université de Guyane ne seraient pas épargnés de la vague Mukibat ; de nombreux sujets scientifiques

émergent à la suite de la compréhension de l'union entre deux plantes différentes. La recherche agronomique ne serait pas non plus parent pauvre ;

il lui incombera des expérimentations très sérieuses pour améliorer encore, si possible, le choix d'autres partenaires dans le greffage.

En tant qu'agronome, j'aurais pu relever une réserve au projet Mukibat généralisé à 100%. En effet le produit obtenu consiste exclusivelment

en "manioc racine" et "manioc tige" de Glaziovii

pour de futures boutures. Et il manquerait celles de l'esculenta pout la culture suivante. Je proposerais de conserver un bourgeon

sur la base esculenta

de la bouture duelle, afin qu'elle produise une tige, outre ses racines tubérisées.

Ci-après quelques photos issues des sources d'images du système en Indonésie .

IV.Sources

.

G. H. De Bruijn & T. S. Dharmaputra, indonésie 1974Net Journal of Agricultural Science

Hubert De Foresta, Indonésie 1994

greffe et plantation video

récolte video

choix des boutures en Indonésie video

J.Dizes, IRD Adiopodoumé

Ken Mudge, 2014 "a history of grafting"

José Brochier Agricongo Brazzaville

G.Second, JP.Rafaillac, et Colombo - IRD 1994.

les tissus cicatriciels.

histoire du greffage/

la méthode Mukibat

anatomie du cal coloration

suite manioc

Fontainebleau, le 7 juin 2019

à voir

|